由同济大学智能交通新型计算与感知研究课题组主办的“四校联合国际会议(4UC)”,于2025年7月12日至14日在同济大学中法中心隆重召开。大会以“Transforming Mobility Paradigms: AI Frontiers in Smart Transportation”为主题,汇聚了来自中国同济大学、日本熊本大学、韩国首尔市立大学、加拿大卡尔加里大学四个国家的高校专家学者,共同探讨人工智能赋能未来智慧交通的路径与前沿。同济大学科研管理部副部长杜豫川教授、综合交通信息与控制工程系系主任暨育雄教授、刘成龙副教授、王书玲副教授、吴荻非副研究员、李亦舜博士后等出席本次活动。

7月12日下午,四校代表出席指导委员会会议,并于当日晚举行欢迎晚宴,为会议的顺利开展拉开序幕。

会议第二天(7月13日)安排了丰富的议程,包括主题演讲、分会场交流、技术竞赛与参观调研等多个环节,涵盖从出行行为建模、无人驾驶系统、交通安全评估、城市交通控制,到智能调度、智慧感知、道路数字孪生等诸多前沿议题。

在当天上午的Breaking Session 中,会议由同济大学刘成龙副教授主持开场,杜豫川教授作题为《Task-Guided Cooperative Assignment and Planning for Autonomous Parking》的专题报告,介绍了一种基于异构图神经网络的多车辆自动泊车协同规划方法,展示了其在泊车效率与路径协调性方面的创新成果。

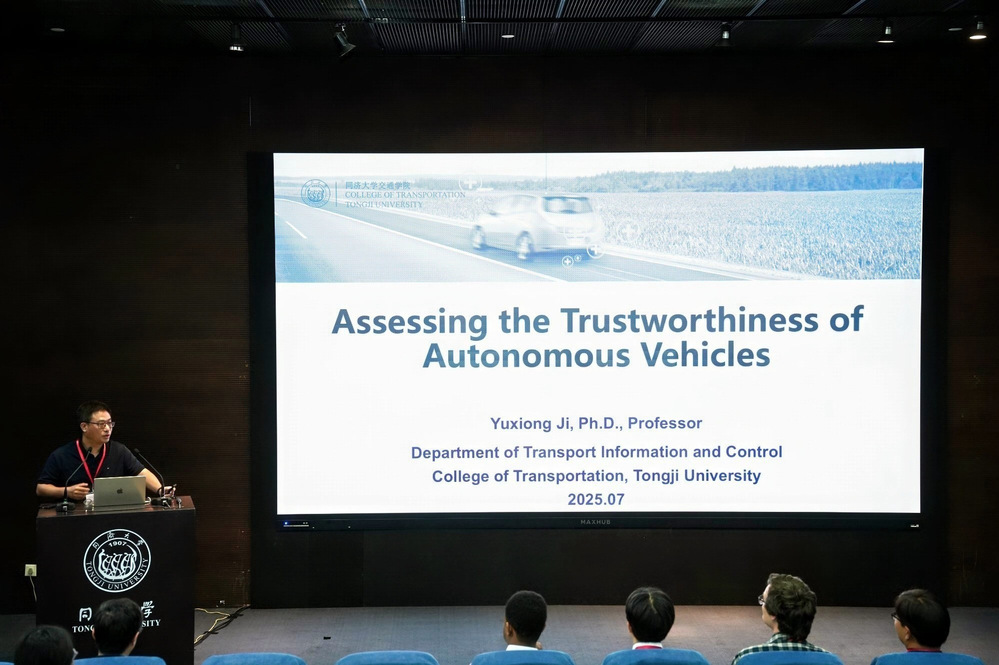

随后,暨育雄教授、Demissie博士、Takuya Maruyama教授、Seungjae Lee教授分别就自动驾驶可信性评估、共享微出行融合、机场交通行为分析与交通系统优化等前沿议题进行分享,交流气氛热烈。

当日下午设立的多个专题论坛(Session A1–C3)围绕人工智能在交通运输系统的应用展开深入探讨,涵盖机器学习建模、交通仿真分析、群体智能控制、出行方式选择、交通安全预测、绿色出行策略等多个技术维度,充分体现了“跨学科、跨地区、跨平台”的学术协同。

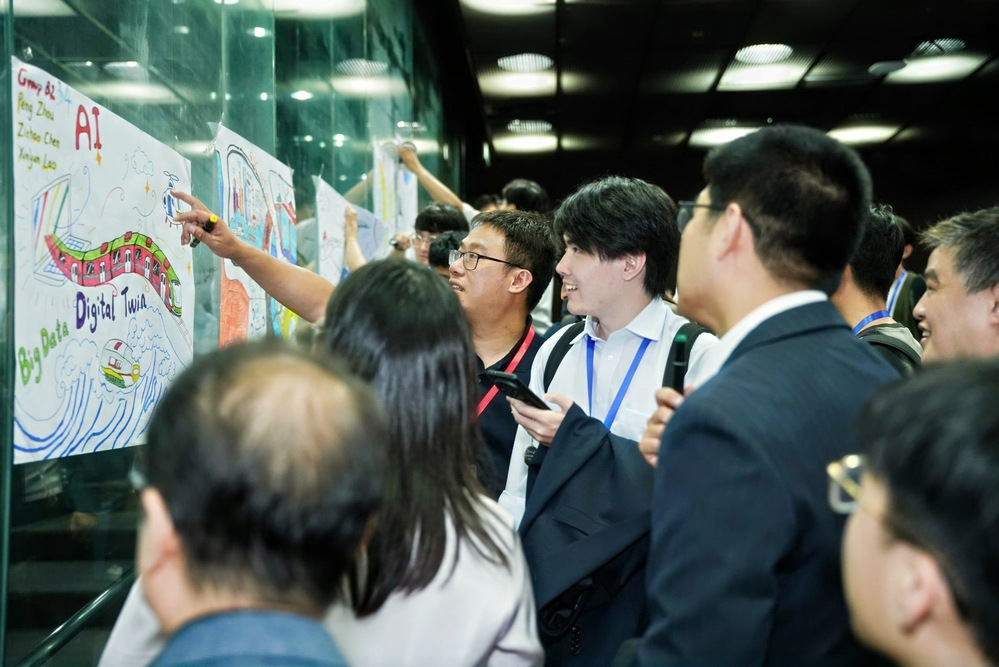

此外,专设的“畅想AI与交通”海报设计交流环节也成为本次会议的一大亮点。来自四所高校的8个代表小组围绕智慧交通与人工智能融合的未来图景展开创意绘制,参赛同学们通过生动的图像语言表达对智能出行、多模态感知、人机协同等前沿技术的理解与想象,并在交流环节中分享设计理念,展现了青年研究者在AI+交通交叉领域的独特视角与创新思维。

7月14日上午,参会人员赴上海市“云路中心”进行技术参观。作为上海市智慧交通治理的“城市大脑”,云路中心集成了37个业务系统,覆盖交通设施管理、运输服务、安全监管和静态交通等四大领域,展示了AI识别、数字孪生、动态调度等前沿技术在城市交通治理中的实践应用,凸显了本次会议“科技创新引领城市治理”的核心主旨。

“四校联合国际会议”不仅是一次智慧交通领域的国际性学术交流活动,更是推动全球高校合作、共建未来出行新范式的重要平台。与会专家一致认为,AI正深刻改变着城市交通的运行逻辑与决策机制。未来将以本次会议为契机,进一步加强多边合作,深化联合科研、人才培养与成果转化,携手推进智慧交通高质量发展。